練りもの教室

練りものができるまで

- 株式会社紀文食品

練りものには多くの種類がありますが、その作り方は加熱工程の前まではほぼ同じ。大きく分けると、(1)魚から肉を採り、(2)食塩その他の副原料を加えて練り、(3)成型し、(4)加熱後完成となります。加熱方法には、蒸す、焼く、揚げる、ゆでるなどがあり、加熱の仕方によって、姿、食感、旨みが異なってきます。

キーワードはすり身、全国の皆さまに商品を

練りものが作るそばから売れていくという昭和30年代、原料である生の魚の大量かつ安定した確保が練りものメーカーの重要なミッションでした。

そんな折、冷凍すり身はスケトウダラの利用を目的として、昭和34年(1959年)に北海道の水産試験場において初めて製造されました。

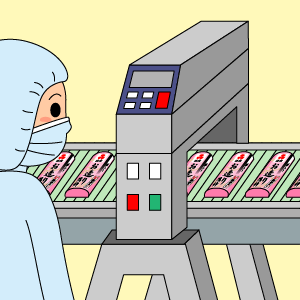

紀文でも、「最高の原料・最高の品質・最高の技術」という製造方針のもと、毎日、練りものを製造し、全国の皆さまにより早くお届けするために、この冷凍すり身のさらなる開発・発展に協力をし、自社工場での実用化を図りました。

スケトウダラ

冷凍すり身はその良質な弾力性が認められ、加工法が確立されると、昭和40年代以降には練りものの主要な原料となり、練りものメーカーの多くは冷凍すり身を調達し製造するようになりました。

また、冷凍すり身化の技術は、魚種においては、当初の開発された北太平洋の日本のスケトウダラだけでなく、ホッケやレンコダイなどにも活用されるようになりました。

北海道や日本やアラスカなどの寒冷地だけなく、タイなどの温暖な地域にも拡大し、洋上のすり身船をはじめ、陸上の工場で、獲れたての魚が新鮮なうちに、すり身の製造が行われています。

近年では、欧州においても、そのヘルシー感からカニカマの喫食が定着し、カニカマを主体とした練りものを「surimi」と呼ぶようになりました。

すり身船

すり身ができるまで

原料魚がすり身になるまでには、様ざまな工程があります。

-

1魚肉採取

頭、内臓、中骨などを取り除き、採肉機で魚肉を集める。

-

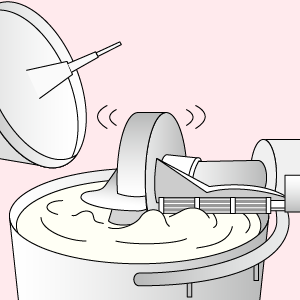

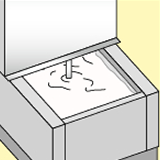

2水さらし

魚肉を水にさらし、血液、脂分を取り除く。こうすることで、かまぼこ独自の白さが産まれる。

-

3水切り(予備脱水)

ロータリースクリーンにて脱水する。

-

4裏ごし

リファイナーで、脱水した魚肉中の皮、ウロコなどをこす。

-

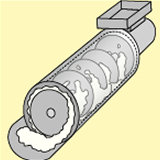

5脱水

スクリュープレスで魚肉の水分を絞る。

-

6完成

5を冷凍すれば完成。原料が新鮮なうちに「surimi」となる。

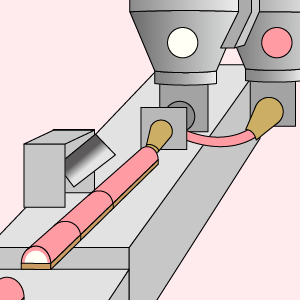

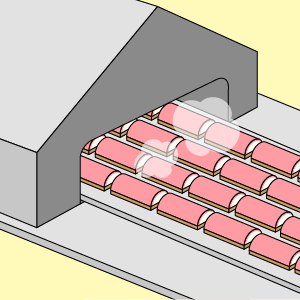

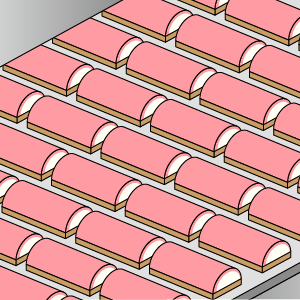

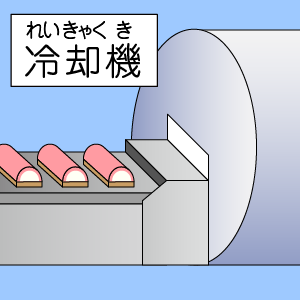

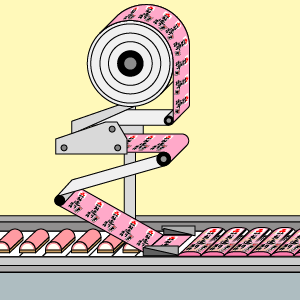

すり身から練りものができるまで

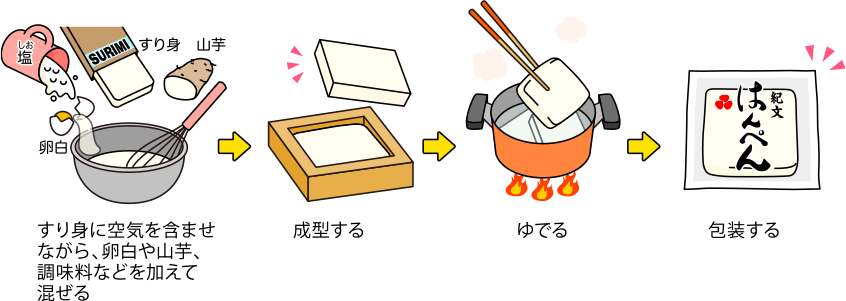

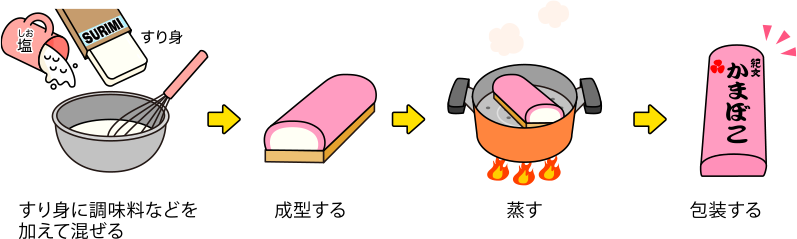

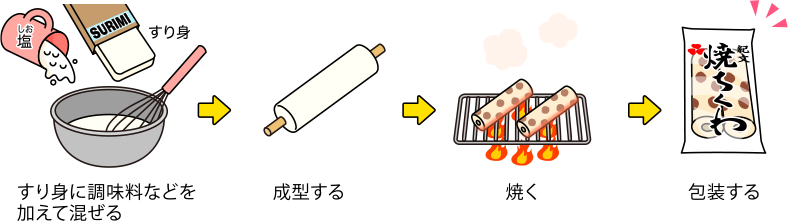

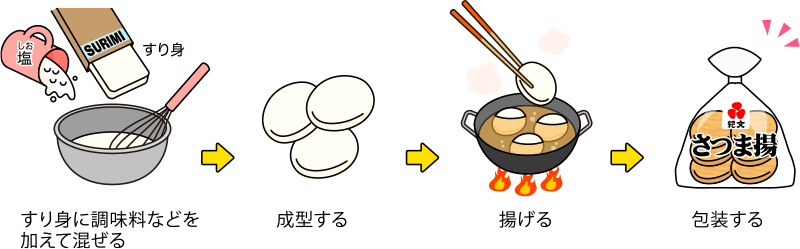

できあがったすり身に調味料、食塩などを加え、すりつぶして調味すり身とします。そして、姿、形を整えて、蒸す・焼く・揚げる・ゆでるなどの方法で加熱し、姿、食感、旨みが異なる下記の表のような練りものができあがります。

| 加熱方法 | 名 称 |

|---|---|

| 焼く | 生ちくわ、焼ちくわ、笹かまぼこ、伊達巻、焼きかまぼこ |

| 揚げる | さつま揚 |

| 蒸す | 板付きかまぼこ、す巻かまぼこ、信田巻 |

| ゆでる | はんぺん、つみれ、しんじょう、なると巻 |